《美国研究》2011年第3期

美国条约行为的模式

王 玮

〔内容提要〕美国条约行为有两大基本特征:一是签署条约而不予批准;二是对行政协定的偏爱。美国宪法关于缔约权的模糊规定使总统与参议院的缔约权之争贯穿整个条约过程,从而造成了条约进程的整体拖沓和众多条约的延迟批准。美国对行政协定的偏爱,其表层原因是追求缔约效率的提高,深层原因是缔约权天平不断向行政部门倾斜。作为固有的外交实践,这两种模式化的行为使美国得以更少承担国际义务,并得以根据国内需要变更国际义务。

关键词:美国外交 条约 行政协定 缔约权

条约是各国为了规范相互间交往,明确彼此的权利义务关系而制定的具有国际法约束力的书面协议。在国际社会法制化进程不断深入的今天,条约构成了规范和调整国家间交往的基础性制度安排。事实上,一国向国际社会作出承诺的方式,往往决定着它兑现承诺的方式。讨论一国的遵约情况,必须架设起沟通事先承诺(ex ante commitment)和事后履约(ex post compliance)的桥梁。因此,探讨美国这样一个主要大国的条约行为模式,对于理解国际法治和国内政治的关系具有重要的理论意义和经验价值。

国家参与国际互动需要有坚实的法律基础,以便规定和调整相互间的权利和义务。按照一般的理解,条约是指一切由国际法主体缔结的具有法律约束力的书面协议。然而,关于条约的构成要件和认定标准,不同国家和国际法学者对此有诸多不同的理解。迄今为止,尚不存在一个被普遍接受的精确定义。在日常讨论中,人们多援引《维也纳条约法公约》关于“条约”的定义。

按照1969年《维也纳条约法公约》(Vienna Convention on the Law of Treaties)的定义,“称‘条约’者,谓国家间所缔结而以国际法为准之国际书面协定,不论其载于一项单独文书或两项以上相互有关之文书内,亦不论其特定名称如何。”(注: 参见中华人民共和国外交部网页刊登的《维也纳条约法公约》,http://www.fmprc.gov.cn/chn/gxh/zlb/tyfg/t83909.htm.)随着国际组织(注:目前美国同50多个国际组织签有双边或多边协议。)作为国际法主体的地位得到认可,1986年《关于国家与国际组织间或国际组织相互间条约法的维也纳公约》确立了国家与国际组织缔结条约的基本依据。按照1986年《维也纳条约法公约》的定义,国家与国际组织间的条约“是指遵循国际法,在一个(或多个)国家和一个(或多个)国际组织间达成的以书面形式缔结的协议,而不考虑此种协议是以一种或两种或更多种相互关联的文件体现出来,也不论此种协议的特定目的是什么”。(注:《关于国家与国际组织或国际组织相互间条约的法规维也纳公约》(张慧勤、束勇挥译),载《国外环境科学技术》1992年第4期,第1~19页。)

从缔约实践看,条约的名称具有多样性。有研究者曾做过专门统计,指出条约的名称不下20种。(注: 王勇:《1972~2007年中美之间的条约法问题研究:以构建和谐中美关系为视角》,北京·法律出版社2009年版,第49页。)其中,“条约”(treaty)是最为传统和庄重的名称,而“协定”(agreement)则是使用频率最高的名称。之所以出现大量不被称作“条约”的条约,在国际法学者看来是因为,前者一般都要经过繁琐的缔约程序,通常都需要国家的批准。国家出于对缔约效率的追求,逐渐降低了“条约”的使用频率。相反,“协定”不需要经过繁琐的缔约程序,一般情况下也不需要一国立法机关的批准,因而逐渐受到各国的青睐。(注:更深入讨论参阅朱文奇、李强:《国际条约法》,第13~15页。)

在美国法律体系下,同样存在着“条约”和“协定”两大类条约文件。与国际法体系的指陈不相一致,“条约”在美国的法律体系下是指“获得参议院咨议和同意(advice and consent)的国际协定”。(注: Congressional Research Service, Treaties and Other International Agreements: The Role of the United States Senate, A Study Prepared for the Committee on Foreign Relations of United States Senate, Jan. 2001, p.1; also see, United States Department of State, “Foreword,” in Treaties in Force: A List of Treaties and Other International Agreements of the United States in Force on January 1, 2010.)换言之,只有参议院审议并同意(consider and concur)的国际协定才会被认定为“条约”。在这里,构成条约的国际协定需要同时满足以下三个条件:(1)由行政部门谈判并签署;(2)经参议院2/3多数同意;(3)由总统批准并最终生效。(注:Michael John Garcia, International Law and Agreement: Effects on US Law, CRS Report RL32528, Jan., 2010, p.2.)不难发现,美国法律所认定的“条约”,比一般所认为的条约范畴更狭窄。根据国际法可以认定为条约的国际协定,在美国法制体系下可能并不构成“条约”。例如,中国编入条约集的中美双边条约共计109项,其中只有4项属于美国宪法意义上的“条约”。(注:王勇:《1972~2007年中美之间的条约法问题研究:以构建和谐中美关系为视角》,第6~8页。)

除条约外,美国同其他国家缔结的国际协定被统称为“其他国际协定”(other international agreements)。而在“其他国际协定”这一大类中,美国只认可“行政协定”(executive agreement)对它的法律约束力(legal-banding)。(注: “其他国际协定”还包括联合声明、联合公报等条约文件。这些条约文件在美国看来只具有政治约束力,而不具有法律约束力。)其中,总统行政协定(sole executive agreement)是总统在其全权范围内,与外国政府或国际组织缔结的国际协定,主要涉及日常往来的经常性事务。条约派生协定(treaty pursuant)是已生效条约框架下的补充协定,依据先前批准的条约生效。国会-行政协定(congressional-executive agreements)则是依据1974年《国际贸易法案》设立的“快车道程序”(fast-track),由参众两院简单多数授权总统对外缔结的国际协定。(注:Jeanne J. Grimmett, Why Certain Trade Agreements Are Approved as Congressional-Executive Agreements Rather Than as Treaties, CRS report 97896, updated April 5, 2002.)

除了缔约程序上存在差异外,条约和协定调整的对象也有所区别。据统计,条约主要应用在防务、引渡、税收、裁军、军控、环境和国际私法等领域,而行政协定则覆盖了邮政、贸易、经济或军事援助、原子能合作、渔业合作等事务领域。(注: Nicole Deller, Arjun Makhijani, and John Burroughs eds., Rule of Power or Rule of Law? An Assessment of U.S. Policies and Actions Regarding Security-Related Treaties, Institute for Energy and Environmental Research and Lawyers' Committee on Nuclear Policy, May 2002, p.31.)此外,条约和协定的法律地位都低于美国宪法。自动实施的(self-executing)条约和协定的法律地位高于州法。国会-行政协定大致等同于国会制定的法律。非自动实施的条约和协定,其国内法律地位是有限的。而需要立法实施的协定,则完全置于国内法之下。(注:Michael John Garcia, International Law and Agreements: Their Effect Upon U.S. Law, CRS Report RL32528, Prepared for Members and Committees of Congress, January 26, 2010. )

从布什政府退出《反弹道导弹条约》和《京都议定书》,到奥巴马政府致力于批准《全面禁止核试验条约》和推动全球气候协议的达成,美国的条约行为让外部观察者眼花缭乱。(注: 国内学界有大量关于美国条约行为的个案研究,特别是针对美国持保留意见或采取消极行动的条约。可参阅周琪:《美国对国际人权条约政策的变化及其缘由》,载《美国研究》2000年第1期,第41~67页;刘卫东:《从美国欲建的导弹防御系统看〈外空条约〉在相关领域的缺陷》,载《国际关系学院学报》2001年第4期,第8~12页;周放:《布什为何放弃实施〈京都议定书〉》,载《全球经济科技瞭望》2001年第10期,第20~23页;朱强国 :《美国退出〈反导条约〉的动因及潜藏的战略意图》,载《外交学院学报》2002年第1期,第62~69页。) 在纷繁复杂的条约行为背后,是否存在有章可循的行为模式,这历来是条约研究者探讨的重要话题。义格拉底夫(Michael Ignatieff)总结了美国签署却逃避条约责任、奉行双重标准、坚持国内法至上的三大行为特点。(注:Michael Ignatieff, “Introduction: American Exceptionalism and Human Rights,” in Michael Ignatieff ed., American Exceptionalism and Human Rights (Princeton: Princeton University Press), 2006, pp.1~26.) 蔡斯(Antonia Chayes)总结了拒绝批准、提具保留、违约、国内法优先、退出条约等八种具体表现。(注:Antonia Chayes, “How American Treaty Behavior Threatens National Security,” International Security, Vol. 33, No. 1 (Summer 2008), pp.45~81.)在这里,笔者拟初步分析美国条约行为中最为醒目的两个方面:签署而不批准条约和对行政协定的偏爱。

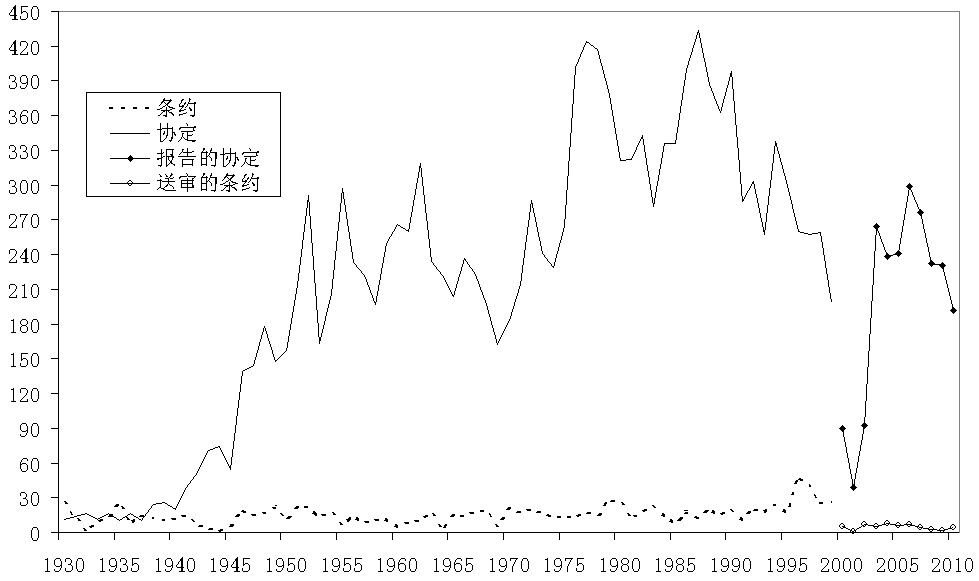

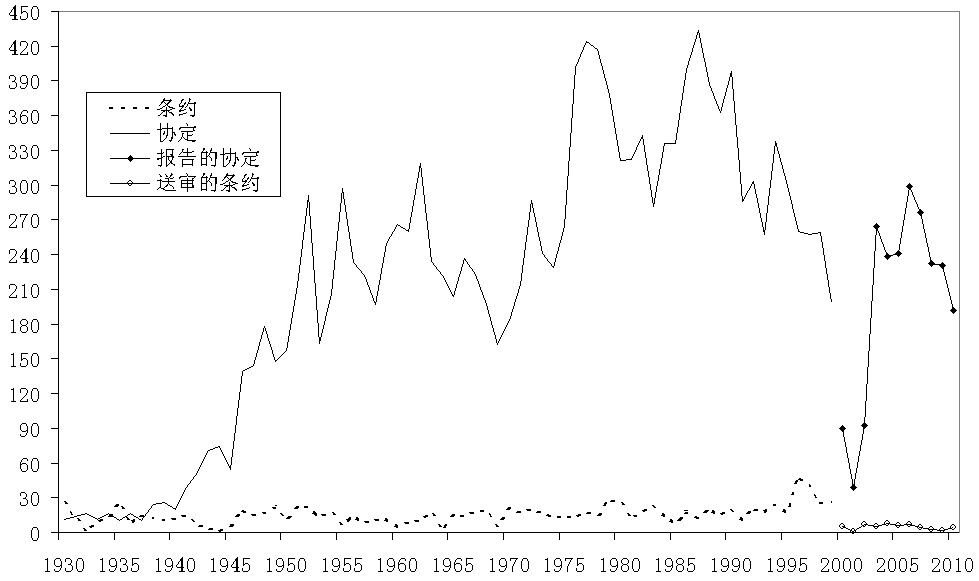

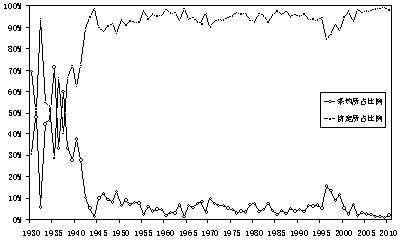

图1 美国缔结的国际协定:1930~2010

资料来源:Congressional Research Service, Treaties and Other International Agreements: The Role of the United States Senate, 2001, available at: http://www.state.gov/s/l/treaty/caseact/index.htm.

美国条约行为中,一个突出现象是乐此不疲地签署条约,但在随后的参议院日程中不予批准。近代以前,任何国家只要签署了条约就意味着同意接受其约束。法国革命和美国革命以后,两国重新界定了“缔约权”,使“批准”成为条约生效的构成要件。整个19世纪,美国不断向其他国家表明立场——签署并不承诺批准。最终,欧洲各国停止了对美国实践的抗议,此后,签署而未批准的条约(unratified treaties)成了国际关系中的独特产物。(注: Curtis A. Bradley, “Unratified Treaties, Domestic Politics, and the U.S. Constitution,” Harvard International Law Journal, Vol. 48, No. 2, (Summer 2007), pp.314~315.) 按照联合国条约数据库(UNTC)的统计,所有向联合国秘书处登记在案的多边条约共计507项。(注:The United Nations Treaty Collection, “Introduction,” available at: http://treaties.un.org/Pages/DB.aspx?path=DB/MTDSGStatus/pageIntro_en.xml.) 美国参加了其中200余项多边条约,即在案总数的四成左右。(注:U.S. Department of State, “Multilateral Treaties for Which the United States Is Depositary,” available at: http://www.state.gov/s/l/treaty/depositary/index.htm.) 这意味着美国或未签署、或未批准其余过半数的条约。

据专门统计,美国在1776年至1976年200年间签署而未批准的条约多达400余项。(注: Christian L. Witkor, Unperfected Treaties of the United States of America, 1776~1976(Dobbs Ferry, N.Y.: Oceana, 1994), 转引自Christopher C. Horner, “The Perils of Soft and Unratified Treaty Commitments: The Emerging Campaign to Enforce U.S. Acknowledgements Made in and under The Rio Treaty and Kyoto Protocol Using Customary Law, WTO, Alien Tort Claims Act, and NEPA,” Competitive Enterprise Institute, July 2003, p.2.)迄今为止,仍搁置在参议院日程上的未批准条约共计29项。其中,为外界耳熟能详的有《经济社会文化权利公约》、《美洲人权公约》、《妇女权利公约》、《儿童权利公约》、《生物多样性公约》、《联合国海洋法公约》、《全面禁止核试验条约》、1969年《维也纳条约法公约》等等,这些条约搁置在参议院长达十数年甚至数十年之久。历史上,美国积极参与谈判并推动达成多边协议,但最终不予批准的情况不在少数。例如,在《联合国海洋法公约》的谈判过程中,美国就一直是积极的推动者,但迄今为止美国仍未批准该条约。

美国条约行为另一个突出特征在于,它主要通过行政协定而非条约来明确国际权利和义务。下图是根据美国国内的公开数据绘制而成,它描述了美国在1930~2010年间条约行为的基本情况。有两点需要说明:一是图表由两部分内容构成,1930~1999年间的统计数字来自于同一份公开报告,(注: Congressional Research Service, Treaties and Other International Agreements: The Role of the United States Senate, A Study Prepared for the Committee on Foreign Relations of United States Senate, Jan., 2001.)2000~2010年间的统计数字是笔者根据美国国务院(注:U.S. Department of State, “Reporting International Agreements to Congress under Case Act (Text of Agreements),” available at: http://www.state.gov/s/l/treaty/caseact/index.htm.)和国会图书馆相关资料汇总而来;(注:The Library of Congress, “Search Treaties,” available at: http://www.thomas.gov/home/treaties/treaties.html.)二是1930~1999年间的统计数字,说明的是美国签署的条约和协定。2000~2010年间的数字,说明的是行政部门提交审议的条约及向国会报告的已生效协定。前后两个阶段的统计数字代表不同含义。然而,在各自阶段内,统计数字是可以比较的。

图2 美国缔结的国际协定:1930~2010

资料来源:同图1。

在1930~2010年间,美国更多签订的是行政协定(30年代个别年份除外)。在大部分年份,美国签署了超过200个行政协定;而在绝大部分年份,美国签署了不到25个条约(90年底个别年份除外)。这种协定多而条约少的局面,在美国历史上是不曾有过的。据统计,美国签订的条约和协定,在1789~1839年间分别为60和27项;1839~1889年间为215和238项;1889~1939年间为524和917项;而在1939~1989年间,则分别为702和11698项。(注: Congressional Research Service, Treaties and Other International Agreements: The Role of the United States Senate, A Study Prepared for the Committee on Foreign Relations of United States Senate, Jan. 2001, p.39.)进入21世纪,尽管行政协定的数目有所回落(注:2000~2002年报告的协定数字明显偏低,因为原始数据只包含了2000~2002年个别月份的情况。),但相对于条约数目而言,各自所占的比例依然有显著差异。(注:当然,对任何单年份情况的考察,必须进一步参考其他一手资料。但对分析总体趋势而言,上述数字可以说明问题。这里,影响上一年度报告协定或呈送条约的因素,同样也会影响下一年度的情况。例如,行政部门普遍会推迟报告已生效的协定,因此尽管全年的统计数字因包含上年度推迟报告的协定而偏高,但这种虚高会因为推迟报告本年度的一些协定而拉低,统计数字因而得到一定程度的自然修正。)

有研究者做过专门统计并得出这样的结论:美国大约只有5%的国际协定经过了参议院“咨议和同意”。(注: Monroe Leigh, Merritt R. Blakeslee and L. Benjamin Ederington eds., National Treaty Law and Practice (Austria, Chile, Colombia, Japan, Netherlands, U.S.), Studies in Transnational Legal Policy, No.30, Washington DC: American Society of International Law, 1999.)另有统计显示,1789~2004年间,美国缔结的条约占其国际协定的比例为10%。(注:William R. Slomanson, Fundamental Perspectives on International Law(Cambridge: Wadsworth Publishing Co Inc), p.376.)借鉴这一指标,笔者汇总了原始资料和笔者查找的数据,计算的结果显示这一比例不超过7%。对美国缔结的国际协定进行了逐年计算,得出如图2所示的条约、协定比例。不难发现,尽管在20世纪30年代出现过一些波动,但在此后的几十年中条约和协定的“两极分化”现象非常显著。

综上所述,美国的条约行为表现出了两种模式化的特征。对于美国签署而不批准条约的现象,下文将从条约权力的分配入手探究其内在原因。美国宪法的主导原则是总统与参议院合作行使缔约权,其本意在于保证国家获得生存繁荣所不可或缺的条约,但缔约权之争背离了制度设计的初始本意,并最终导致条约程序步履维艰的局面。行政协定数目的激增,一方面是行政部门追求缔约效率使然,但更主要是行政部门为了绕开参议院而作出的选择。

在美国之所以出现签署而不批准条约情况,很大程度上是因为“签署”和“批准”的是相互割裂的条约行动。而这种割裂又有着更深层次的原因,那就是宪法关于缔约权的模糊界定,及由此而导致的缔约权之争。根据美国宪法,缔约权既不单独属于行政部门,也不单独属于立法部门,而是由两个部门合作共同行使。但诚如一切其他形式的合作,良好的意愿并不能保证预期结果的出现,权力之争会冲淡合作的基础。

从根本上讲,美国宪法对缔约权的归属并未做出明确而又具体的规定,这使得条约过程中的权力斗争不可避免。按照小布什政府资深法律顾问加西亚(Michael John Garcia)的观点,美国宪法将缔约的首要(primary)责权赋予了行政部门,但同时也得以让国会发挥重要(essential)作用。(注: Michael John Garcia, International Law and Agreement: Effects on US Law, CRS Report RL32528, Jan., 2010, esp. see Executive Summary. )这明确了部门权力的上限,却同样未能有效区分部门间的权力界限。事实上,宪法史学家爱德华·科温(Edward S. Corwin)一针见血地指出了这种规定的不足,“宪法是引起美国对外政策决定权之争的一个导火索。宪法所规定的而且它的所有规定,就是赋予总统某些能够影响对外关系的权力,赋予参议院某些同样笼统的权力,同时还赋予国会其他的相同权力。但是,哪个部门在决定美国国家方针上拥有举足轻重的最后发言权,则取决于具体的事态。”(注:Edward S. Corwin, The President, Office and Powers 1787~1957: History and Analysis of Practice and Opinion(4th ed., New York University Press, 1957), pp.170~171, 转引自布拉福德·珀金斯:《共和制帝国的创建》(周桂银、杨光海译),载孔华润主编:《剑桥美国对外关系史》,北京·新华出版社2004年版,第72页。)宪法的模糊规定,使条约进程的每一个阶段都充满了权力斗争,继而让批准条约成为一项艰难的工作。

首先,缔结一项条约必然要经过前期的谈判,而权力之争早在谈判阶段就会暴露出来。按照参议员的说法,他们拥有的是“咨议和同意权”,而不单单是“同意”行政部门事先做出的决定。因此,在谈判人选的委派方面,尽管主要由行政部门负责,但参议院可以对代表团的人员构成产生影响。而且,在一些重要条约的谈判过程中,一些资深议员可能直接参与谈判。总体说来,总统是否允许议员参与因人而异,有些总统如麦克金莱、哈定、胡佛等人乐见参议员的参与。而有些总统例如威尔逊就将缔约谈判视为行政垄断。在《凡尔赛和约》的谈判过程中,威尔逊总统不仅没有吸收参议员的参与,而且在事后也并没有与参议院有效沟通,就匆忙付诸全院表决,其结果是令人沮丧地遭到了否决。(注: Louis Fisher,“Treaty Negotiation: A Presidential Monopoly?” Presidential Studies Quarterly,Vol.38, No.1, (March 2007), pp.144~158.)

其次,对一项业已签署的条约,签署的合法性可能会引起争议。早在制宪会议期间,宪法制定者就确立了基本的缔约原则,“既不谋求也不期望缔结很多条约,成功的条约应当是国家真正不可缺少的”。(注: 布拉福德·珀金斯:《共和制帝国的创建》,载孔华润主编:《剑桥美国对外关系史》,第68,79页。)为贯彻这一宗旨并防止好大喜功的签署(feel-good signature(注:Christopher C. Horner and Tyler Dunman, “Modern Developments in the Treaty Process: Recent Developments Regarding Advice and Consent, Withdrawal, and the Growing Role of Nongovernmental Organizations in International Agreements with Particular Examination of the 1997 Kyoto Protocol,” available at: http://www.fed-soc.org/ Intllaw&%20AmerSov/Treatypaper.pdf.)),参议院2/3多数同意构成了条约的试金石。在实践的过程中,参议院形成了一条不成文规定,即总统不得签署那些不允许提具保留的条约。这种局面下,总统在先的签署就意味着在先违反了同参议院的君子协定。例如,多数国际人权条约明确规定不得提具保留,它们未获参议院支持正是因为破坏了潜规则。再如,美国最近在加入《东盟友好合作条约》(ASEAN TAC)问题上有激烈争论。该条约本身不允许加入国提具保留,而它主张的不干涉内政原则在美国看来又可能限制其行动自由。(注:Mark E. Manyin, Michael John Garcia, and Wayne M. Morrison, U.S. Accession to ASEAN's Treaty of Amity and Cooperation (TAC), CRS Report R40583, May 5, 2009.)

再次,对一项已签署条约,往往需要经过冗长的程序才会付诸表决。一方面,美国总统将决定是否呈送参议院审议。对于总统本人认为不合理的条约,会要求参议院表明立场(asking for disapproval),这种让议员表态的行动,往往只是一种转嫁责任的手段。(注: Christopher C. Horner and Tyler Dunman, “Modern Developments in the Treaty Process: Recent Developments Regarding Advice and Consent, Withdrawal, and the Growing Role of Nongovernmental Organizations in International Agreements with Particular Examination of the 1997 Kyoto Protocol,” available at: http://www.fed-soc.org/ Intllaw&%20AmerSov/Treatypaper.pdf.)对于预期无法获得多数支持的条约,总统可能永远不会呈送参议院,如《儿童权利公约》。另外,新总统当选后,如果他们对前任或前几任总统签署的某些条约持不赞成态度的话,也可能不会呈送审议,例如里根声明美国无意批准卡特签署的《日内瓦第一公约》,小布什政府宣布无意将克林顿卸任前不久签署的《国际刑事法院罗马规约》提交审议。(注:Curtis A. Bradley, “Unratified Treaties, Domestic Politics, and the U.S. Constitution,” Harvard International Law Journal, Vol. 48, No. 2, (Summer 2007), pp.307~336.)

另一方面,参议院也可能利用其内部规则从程序上拖延表决。参议院外交关系委员会决定是否去除保密限制,是否采取进一步的行动,或者是否终止条约行动乃至退回给行政部门。在这里,“即使总统热望某一条约获得通过,外委会依然有足够权力不受限制地阻止该条约。”(注: John Cary Sims, “The Asymmetrical Nature of the U.S. Treaty Process and the Challenges That Poses for Human Rights,” Prepared for “The Declaration of Human Rights: A Reality Check,” Hamline Journal of Public Law & Policy, Hamline University School of Law, St. Paul, Minnesota, March 14, 2008, p.12.)而且,外委会主席的态度也至关重要,例如,赫尔姆斯(Jesse Helms)执掌外委会时期,就曾阻止了关于《联合国海洋法公约》的立法讨论。当外委会将一项条约报告给参议院全体审议时,除了外委会建议在条约上附加的条款,全体审议阶段还可以提出新的附加条款,这些无疑会引发新的纷争并延长条约的审议时间。

最后,提请表决的条约通常会附加各种条款,对条约本身和附加条款的一揽子表决将决定条约的最终命运。总体来讲,在条约进程的最后阶段,总统与参议院会保持连续的沟通,参议院因而不大可能毫无征兆地附加不可接受的条款。当然,有惯例必有例外,二者之间的沟通并非总是能够促成妥协。例如,参议院对1969年《维也纳条约法公约》“解释”就被认为是不可接受的,因此至今仍被搁置(pending)在参议院日程上。

总之,在条约进程的每一个阶段,都充满了围绕缔约权而展开的府院争斗。尽管公开拒绝一项条约在美国的实践中极为罕见,但条约过程本身充满了矛盾与斗争,每一个介入的机构都可能延沓条约的批准,因而总会形成签署条约而不予批准的结果。

行政协定的激增有内政外交两方面的原因,但国内政治的影响是决定性的。一方面,美国开展对外交往,需要有可执行的、具有国际法约束力的国际协定来明确同其他国家的权利义务关系。由于美国通往条约的道路曲折难行,往往令其他国家望而却步,行政协定作为替代或补充满足了美国对外交往的需要。另一方面,通过扩大行政协定的运用,行政部门得以绕开参议院这一“条约坟场”,从而让它在缔约权之争中占得上风。

从对外关系的角度来看,为了便于国际交往的开展,可执行的协议是不可或缺的。国家之间的信任,取决于它们信守约定的决心和兑现承诺的实践。只有通过缔结相关的国际协定,各方才能就共同关切的议题提出解决方案,明确各方享有的权利和承担的责任。非如此不足以降低别国对未来不确定性的担心,不足以降低交易成本,不足以消除信息不对称。而约定的事项,如不见诸于书面进而得到国际法保护,则难免会招致猜疑。毕竟,在缺乏高于主权权威的无政府社会,只有可信的国际协定才能打消这些疑虑,进而让国家间交往获得一定的制度保障。因此,对外交往的开展,必然要求与之相适应的国际协定。

至于采取何种方式来缔结国际协定,则不仅取决于相关事项的性质,也取决于缔结协定的便利程度。对于真正关乎国运的重大事项,通过条约方式来缔结国际协定符合各国的普遍习惯。对于日常往来等各种具体事项,可能并无必要通过条约方式来完成。否则,不仅降低条约的崇高地位,而且会将治国者有限的精力耗费在无足轻重的事情上。而且,“一项条约获得批准需要充分的社会动员:不仅需要行政部门的成熟策略和超越党派纷争的多数支持,也需要对强势议员的有效说服和对各州的资金和技术支持,还需要民间团体乃至更广泛的社会支持”。(注: Antonia Chayes, “How American Treaty Behavior Threatens National Security,” International Security, Vol. 33, No. 1 (Summer 2008), pp.77~80.)这就决定了条约在美国的“稀缺性”,也决定了它不会成为通行的外交政策工具。

相反,行政协定不必经过参议院“咨议和同意”, 但其法律地位和权威性并不低于条约,其法律约束力得到了最高法院的确认。“尽管美国宪法并没有对行政协定作过明确规定,但最高法院的判决认定它是一种固有的历史实践,而且具有内在的约束力.”(注: Michael John Garcia, International Law and Agreement: Effects on US Law, CRS Report RL32528, Jan., 2010, p.3; Congressional Research Service, Treaties and Other International Agreements: The Role of the United States Senate, A Study Prepared for the Committee on Foreign Relations of United States Senate, Jan. 2001, p.1.)简而言之,条约进程中的层层阻碍以及完成广泛社会动员的难度,会让那些希望同美国达成协议的外国政府望而生畏。不难理解,由于行政协定在缔约程序上更便捷,外国政府在与美国谈判时常会提议采用这种方式。因此,对缔约效率的追求,使行政协定成为美国与其他国家缔结国际协定的主要方式。在相当广泛的领域里,美国多以缔结行政协定的方式明确国际权责。

从国内政治进程看,行政协定成为总统绕开参议院,进而扩大缔约权力的重要手段。总统与参议院围绕缔约权的斗争,一个主要对象是参议院的咨议和同意权。如果总统更多地缔结行政协定而不是条约的话,那么,参议院“咨议和同意”的对象也就会随之变得更少,继而让参议院的条约权力受到腐蚀。关于这一点,珀金斯写道:

在这场斗争中,总统有着重要的优势,特别是掌握着较多的信息,并拥有迅速采取行动的能力。乔治·华盛顿以来的总统们利用上述优势扩大了行政权,其程度之大,远远超出了费城会议的原意,超出了那些就批准宪法进行过争论的人的理解力。……自1792年华盛顿政府与加拿大当局签订邮政协议以来,总统们签订了上千份行政协定。绝大多数但不是所有行政协定都是没有争议的,因为它们基本上都是政府行为。但是,即使在立国初期,总统有时也以远远超出这个限度的方式运用行政协定。(注: 布拉福德·珀金斯:《共和制帝国的创建》,载孔华润主编:《剑桥美国对外关系史》,第72,81页。)

此外,行政协定的运用还导致了另外一种现象,即本可能需要以条约方式缔结的国际协定演变成了纯粹的行政协定,这使得参议院2/3多数同意逐步让位于国会两院的简单多数同意。例如,《北美自由贸易区协定》(NAFTA)就曾引发过是否启动条约批准程序的争论,但它最终还是以行政协定形式获得国会通过。(注: Jeanne J. Grimmett, Why Certain Trade Agreements Are Approved as Congressional-Executive Agreements Rather Than as Treaties, CRS report 97~896, updated April 5, 2002.)最近出现的一种论点甚至把国际人权条约和快车道程序联系在一起,认为启动人权条约快车道的可行性值得研究。(注:John Cary Sims, “The Asymmetrical Nature of the U.S. Treaty Process and the Challenges That Poses for Human Rights,” Paper prepared for “The Declaration of Human Rights: A Reality Check,” Hamline Journal of Public Law & Policy, Hamline University School of Law, St. Paul, Minnesota, March 14, 2008. )这种呼声折射出一种根本性的观念冲突,即以往需要以条约方式完成的国际协定能否经由行政协定方式来完成,也反映出总统、参众两院关于缔约权争夺的新进展。

实际上,早在制宪会议期间,出于缔结条约需要保密性和迅捷性的考虑,宪法制订者将众议院排除在条约过程之外。尽管众议院在1945年曾提出一项宪法修正案,要求众议院也拥有“咨议和同意”条约的权力,但参议院并未对此采取行动。(注: H.J. Res. 60, Congressional Record (1945), pp.4326~4368. 转引自:Congressional Research Service, Treaties and Other International Agreements: The Role of the United States Senate, A Study Prepared for the Committee on Foreign Relations of United States Senate, Jan. 2001, p.20.)行政协定数目的膨胀,特别是国会-行政协定的不断增加,无疑让众议院拥有了被搁置修宪案所暗示的条约权力。更重要的是,随着投票人四倍以上的增加,否决一项国际协定的难度在加大。行政协定的运用,使参议院“1/3加一票”即可构成的否决,需要国会两院的简单多数才能实现。这造成了参议院大权旁落的局面,相应地,也造成了行政部门缔约权相对扩大的局面。行政部门缔约权的扩大,反过来又会催生更多的行政协定。

需要说明的是,尽管行政协定的激增有国际和国内两方面的原因,但起决定性作用的是国内政治因素。缔结国际协定是一种决定于内而实施于外的行动。在行动的过程中,各部门的职权由宪法做出规定。鉴于宪法规定有颇多含混之处,这就决定了缔约过程会牵涉到固有的权力斗争。只有当权力斗争得到一定程度地解决,缔约行为才有可能得到模式化的发展。在这里,行政协定的扩大作为一种模式化的行为,反映了长期的缔约权之争积淀而成的结果:行政部门以满足国际交往需要的名义,实现了扩大缔约权的国内政治目标。

综上所述,行政协定的增多满足着行政部门内政外交的两方面需要。在国际层面,运用行政协定可以在不减损美国总体收益的情况下保证缔约效率。在国内层面,运用行政协定使行政部门得以绕开参议院扩大缔约权。其结果是,行政协定得到了“远远超出限度”的运用。而且,由于得到行政部门缔约权优势的背书,这种行为方式才变得极具稳定性。这不仅是当今美国条约行为的一大特色,而且还将对日后美国的条约行为产生持续影响。

美国的缔约实践为它赢得了一系列片面权利。通过签署而不批准条约的方式,美国可以获得更大的谈判优势,并得以减少对国际义务的承担。通过行政协定明确国际权责,则将国内政治置于国际义务之上,使其拥有先于对手行动的便利优势。

首先,签署而不批准条约,使美国在相应领域只承担有限的国际义务。从国际法角度看,完成条约签署和完成条约批准是两种不同的条约行动,因此引致不同的条约义务。按照1969年《维也纳条约法公约》第18条之规定:如果一国已签署条约或已交换构成条约之文书,虽尚未批准却没有明确表示无意成为条约当事国,那么它负有义务不得采取任何足以妨碍条约目的及宗旨之行动。如果说条约批准国承担的是善意履行条约义务的法律责任,那么,条约签署国则是承担不破坏条约宗旨的道德责任。正因为如此,美国如果签署而不批准条约,那么它承担的是一种非强制的义务。

而且,在完成批准的过程中,美国还附加各式各样的条款,甚至让它承担的国际义务停留在象征性水平上。国际法学者奥尔斯瓦尔德(David P. Auerswald)对美国缔结的51个安全条约进行统计得出结论认为,附加保留、说明、声明(统称为RUD)在美国的条约实践中极为普遍。当然,尽管议员们在条约审议过程中可以不受限制地附加条款,但也不能认为批准条约是一件全然不可能的事。(注: 统计显示,单项条约的附加条款最多达到28项,各项条约的附加条款的平均值为3.41,标准差为6.57。David P. Auerswald, “Senate Reservations to Security Treaties,” Foreign Policy Analysis (2006) 2, pp.83~100.)就参议院的行动来说,在批准条约和附加条款事项上,存在着微妙的平衡。过多的附加条款可能会让条约因超过“负荷”而不被批准。皮之不存,毛将焉附?反之,为了让附加条款真正有意义,一个需要保证的前提就是条约能够产生效力。所以,附加条款的最大意义在于它缩小了条约义务的范围。

进一步而言,美国签署而不批准条约的实践,让国际社会察觉到了源自于美国宪制体系中的条约“蜀道”。这使行政部门在面对国际谈判对手时,以克服国内反对声音为谈判条件,迫使谈判对手做出足够的让步。(注: 关于国际和国内双层博弈的专门讨论见Robert D. Putnam, “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-level Games,” International Organization, Vol.42, No.3, (Summer 1988), pp.427~460; Peter B. Evans, Harold K. Jacbson, Robert D. Putnam, eds., Double-Edged Diplomacy: International Bargaining and Domestic Politics(Berkley, Los Angeles, London: University of California Press), 1993.)2009年,面对即将到期的《第二阶段裁减战略武器条约》,美俄首脑均表达了缔结新条约以取代旧条约的意愿。然而,参议院某委员会传出了“不为免费品买单”(Don't pay for what is free)的声音,“不管新的军控条约是否出台,俄罗斯的核武器都会自然衰减。美国不应该为了无论如何都会出现的结果作重要让步。俄罗斯比美国更需要这一条约,它只是想把美国的核能力锁定在一个低水平上。”(注:US Senate Republican Policy Committee, Do Time Extension Instead of a Bad Treaty: START Follow-on Dos & Don'ts, September 30, 2009.)正是因为存在着诸如此类的不同声音,才会出现两国当初决定重启谈判时受到“嘲笑”的局面。(注:Secretary Clinton, New START Treaty Enters into Force, Feb. 5, 2011, available at: http://www.state.gov/t/avc/newstart/index.htm. )从事态的发展看,尽管两国最终批准了新条约,但从国会研究局的最新报告分析,俄罗斯可能最终做出了一些重要让步。

在提交给国会及各委员会的报告中,美国防务专家埃米·伍尔夫(Amy F. Woolf)披露了美俄两国批准替代条约的过程。从美国方面看,自2009年4月起,外委会共举行了12次听证。尽管外委会没有接受大部分的附加条款,但的确将其中一部分在修正之后融入到最终的决议案之中。全院讨论中甚至还提出了一些“致命”的条款,尽管参议院最终拒绝了这些苛刻条款,但的确接受了其他一些条款,例如升级核武设施、部署弹道导弹防御系统等。参议院最终于2010年12月22日批准了新条约。从俄罗斯方面看,俄罗斯杜马外事委员会起初支持批准新条约,但2010年12月初,它表示欲重新审议条约,原因是美国参议院拖延表决并附加诸多条款。在美国参议院表决通过后仅两天,俄罗斯杜马号召马上(prompt)批准条约。俄罗斯杜马于2011年1月25日批准了新条约,俄罗斯上院于次日通过决议批准了新条约。2011年2月5日起,新条约正式生效。(注: Amy F. Woolf, The New START Treaty: Central Limits and Key Provisions, CRS Report R41219, Feb. 7, 2011.)

不难发现,俄罗斯上下两院对新条约的态度基本一致,其压倒性意见就是批准新条约。杜马外事委员会的表态和上下两院的表决结果,显示出了俄罗斯的困难处境。一方面,杜马外事委员会的态度反映出俄罗斯内部的不满情绪;但另一方面,上下两院的表决结果却印证了“俄罗斯更需要这一条约”。从事后看,杜马外事委员会的表态,可能更多是为了催促美国参议院尽快表决或者在附加条款问题上适可而止。无论如何,俄罗斯全盘接受了美国参议院版的条约文本,并在此基础上完成了批准和换文。相反,“尽管俄罗斯的批准决议中也提出了一些声明和说明,但这并没有改变条约文本,因此也不需要获得美国的同意。这对美国并未构成任何限制(any restriction)”。(注: Amy F. Woolf, The New START Treaty: Central Limits and Key Provisions, p.24. )也就是说,美国修改了两国最初达成的条约文本,俄罗斯则是接受了这一修改过的条约文本。

就行政协定而言,尽管它在缔约程序上更迅捷,在条款上却并不比条约更优厚,不能指望它会给予条约不会给予的条件。事实上,由于行政部门的行动自由体现在协定的谈判过程之中,但它受到国会授权的制约。为了摆脱这些限制,它所能做的就是在谈判过程中不断提高要价。因此,完全可能的是,它通过行政协定可以满足外国政府对缔结协定的迫切心理,迫使外国政府负担同样高昂的代价。另外,行政协定对美国法律体系的影响也是可控的。自美国诞生以来,开国元勋们就立志于“构筑不附加任何外国条款的宪法体系”,为此,保证国内法律体系的免疫性就成了美国最根本的治国方针之一。(注: Nicole Deller, Arjun Makhijani, and John Burroughs eds., Rule of Power or Rule of Law? An Assessment of U.S. Policies and Actions Regarding Security-Related Treaties, Institute for Energy and Environmental Research and Lawyers' Committee on Nuclear Policy, May 2002, p.41.)在实践的过程中,美国追求国内法免受外部侵袭的目标,逐渐变成了国内法至上的传统。由此逐渐产生了相应的制度安排:如果条约和协定与联邦法律相抵触,则以后生效者为准,即通常所说的后法优于先法(later acts override)。

在这一问题上,行政协定比条约更易于行政部门的掌控。缔结条约需要经过参议院咨议和同意,变更条约权利义务需要经过同样的法定程序。尽管美国总统可以经过单方面行动而终止某一条约,但是,行政部门要变更条约内容而不经参议院审议则是相当困难的。相反,对于行政协定,同样的问题却多了一条解决的途径:美国可以视情况而定是否出台新的法令,以便为一些必要的国际协定铺路。例如,2006年3月,美国和印度签署了民用核能合作协定,这本与美国国内法相冲突。但2006年12月,美国国会通过了《海德法案》(Hyde Act),并据此修改了1954年通过的《原子能法案》,允许美国与未签署《核不扩散条约》而又实施了核爆炸的国家开展核能合作。(注: American Society of International Law, “Congress Approves Authorizing Legislation for India Nuclear Agreement; President Issues Signing Statement,” The American Journal of International Law, Vol.101, No.2, (Apr., 2007), pp.496~499. 国会授权批准的过程参阅:Sharon Squassoni and Jill Marie Parillo, U.S.-India Nuclear Cooperation: A Side-By-Side Comparison of Current Legislation, CRS Report RL33561, December 22, 2006. )

反过来讲,美国这种“后法优于先法”的传统还让它取得了相对于其他国家的另一项优势,即对国际协定首先采取行动(first move)的便利。从理论上讲,每一项行政协定,都有可能因为美国国内立法而失去效力。对于行政协定涉及的每一个外国政府来说,它们无法预先得悉美国国内立法的具体指向。一项行政协定能否持续有效,必须追踪美国的国内立法进程,并据此做出近乎猜测的判断。这就是说,其他国家不得不面对这样的困境,它们无法确知行政协定的最终命运。美国的国内立法进程可能随时废止某一项行政协定,并将这一既成事实摆在其他国家面前。换言之,对于每一项行政协定,美国都有可能先使其失去效力。美国取得的这种不对称优势,置国内政治于国际义务之上,从而降低了行政协定的可信度。

总之,美国的条约实践不仅让它更少承担国际义务,还让它将国际义务置于国内政治主导之下。两个多世纪的条约实践让它积累了相对于大多数其他国家的不对称优势,也夯实了它缔结国际协定的理念基础——最大限度地约束别国,最低限度地承担义务。

本文讨论了美国条约行为的两种重要倾向,一是签署而不批准条约;二是行政协定数目不断攀升。从美国的缔约实践看,否决一项已签署条约的情况极其罕见,更多是在长期拖延中不予批准。宪法对缔约权的模糊规定,使府会之争成为延沓批约的根本原因。同时,批约进程中涉及的各机构都有自身的利益和主张,这也会导致争执并延缓条约的批准。相比于条约,行政协定在缔结程序更便利,且迎合了谈判对手追求缔约效率的心理。这就为行政部门在缔约过程中绕开立法部门,进而侵蚀其缔约权开启了机会之窗。

美国的条约行为使其减少了对国际义务的承担,并将其置于国内政治主导之下。通过延缓批约,美国得以推迟履行国际义务;而通过增设附加条款,美国则缩小了条约义务的范围。此外,“后法优于先法”的传统,使美国的国内立法进程足以左右行政协定的去留。相反,对美国的国际谈判对手而言,它们要么同美国签署一项条约并耐心等待批准,要么签署一项行政协定并寄希望于美国不会单方面废止它。无论它们如何选择,始终也无法消除美国国内政治的不确定影响。

王玮:中国社会科学院美国研究所助理研究员